上蔡人张新科:用文学的温度抒写家乡情结

![]() 夙愿肃爽

夙愿肃爽

百家号17-12-0103:53

他不是专职作家,但每一部作品都好评如潮;他事务缠身,却坚持每天动笔三、四个小时;他是一位儒雅的大学校长,却特别关注“小人物”的喜怒哀乐。他就是河南上蔡籍著名作家、徐州工程学院院长张新科。

张新科采访上海犹太难民后裔(资料图片

)

当高中校长的父亲是他的启蒙老师

“小时候,我家住在上蔡高中(现上蔡一高)校园西边的瓦房里。上世纪70年代很少有电视,也就只有书、杂志和报纸。我父亲当时在上蔡高中当校长,订了《河南日报》《参考消息》等各种各样的报纸。父亲常看这些报纸,我也养成了习惯每天看。我家旁边就是学校的图书馆,我借各种各样的书看,很方便。那个时候,我就喜欢看书、写作文,写的作文有时候我父亲还给改一改。这就是一种启蒙教育。当时看报刊就看到美国发生了什么事,英国发生了什么事,日本发生了什么事。也就是说,我不仅知道上蔡的事、河南的事,还了解了国内国外的事。当时,一个学校也就一两份《河南日报》《参考消息》,很少,但对我的影响很大。我经常念叨的不仅是上蔡的事、河南的事,而且更多的是外面的事,很精彩,这是我最早的文学启蒙。”对记者说起最早的文学启蒙时,张新科侃侃而谈。

上初中、高中时,张新科的文科、理科、体育是均衡发展的。他在上初中、高中的时候当过学校篮球队队长,也去参加过各种各样的运动会,拿过6年初中、高中长跑100米赛的冠军。因他家就在校园内,体育项目上要比一般学生有条件,他天天在操场和同学一起玩。

另外,张新科的文科和理科成绩也没有多大的差别,文科挺好,理科也挺好,所以说到高考的时候,他三个学科都可以报,体育老师鼓动他去考体育,文科老师说你上文科吧,理工科老师说你上理工科也行,但真正影响他的还是在加拿大留学、工作的姐姐,她说你还是学理工科吧,当时有句话叫做:“学好数理化,走遍天下都不怕”。张新科上理工科学化学工程,学环境工程,实际上文科的底子已经具备了。

张新科上的是南京理工大学,也是重点大学。那个时候重点大学很难考上,张新科上的是理工科,但是他平时对人文、体育的喜爱并没有减弱。在大学期间,他白天上化工课,晚上读小说,还写诗歌,那个时候文学创作在全国是热潮,加重了他对文学的热爱,后来在上海理工大学和同济大学读研究生,到德国汉堡国防大学读博士,虽然读的都是教育学,但他还是非常喜欢文学。

丰富的求学经历拓宽了他的人文视野

张新科的求学历程——从上蔡到南京,从南京到上海,从上海到德国汉堡,他算是1993年我们国家比较早的公派读博士的学生。那时候出国留学是很难的,尤其是上世纪90年代初。张新科从北方到南方,从上蔡到南京,从南京到上海,上海更有一点海派的味道。到欧洲,我们国家的东方文化和文明与西方的文化就有了一个交融,北方和南方的文化也有了一个交融。

张新科认为,有时候文学是人学,它不仅是文字的问题,还有胸怀、见识、文化交融和冲突等问题,这为他后来在文学上的发展奠定了基础。另外,张新科原来学工科,后来由工科到文科,再后来学教育学也喜欢文学,这些学科之间也有交融。搞纯文学的人有他的长项,特别注重文章的遣词造句,但他们也有弱点,文学的面很宽,不仅要有感性的还需要理性的;不仅需要文字表达,还需要通过其他方式来表达。而理工科的学生有这方面的强项,比如数字的、逻辑的、空间建构的,有些小说需要空间建构能力,文科的学生有时候某些方面比不上工科,这里既有冲突又有交融。

张新科原来学英语,后来学德语,汉语、英语和德语等语言的习惯、表述、优美的地方,张新科弄懂了之后也受到启发。他在国内读书的地方多,懂几种方言,对他的创作影响很大。当时,基于多方面的原因,张新科没有写小说,平时也就写些散文、诗歌、评论等。真正开始写作的动机,是他在德国偶然看到了一些犹太人的材料,他觉得特别感人。

到目前为止张新科去过40多个国家和地区,国内的城市就更多了。他读的书比较多,理工科的书、文科的书、哲学的书、国内外的书读的都比较多。他见证了家乡上蔡县的变化,不管是教育、文化、经济,还是城市发展、农村嬗变,他认为,这种人性的东西,这种爱的东西是有共性的。一个人,一座城市,一个地区的成长,这是最基本的东西,从这些东西中能折射出来很多它的历史文化和变迁。张新科创作的作品更关注于文化,更关注于人,更关注于用国际视野来看一个地区的变迁。

张新科在上蔡县委宣传部召开的本土作家会谈会上

很多题材关注老百姓的酸甜苦辣

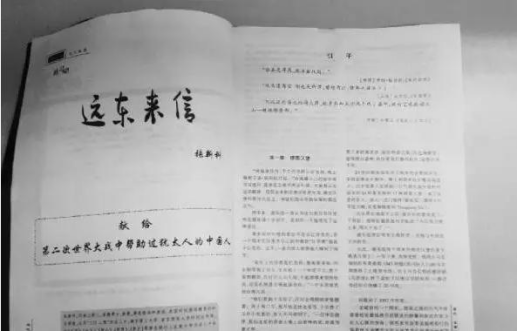

一些题材,张新科认为用论文写,它的影响小;用报道写出来,它的影响也小。他就想到别人的建议,看能不能写成小说,以后再拍成电视剧。他认为这个建议挺好,他没写过长篇小说,因为《远东来信》是一个大部头大题材的作品,他想把它写成小说,但是又有点担心,自己没写过,就想能不能先从中短篇小说开始。

回国以后,张新科创作了小说《天长夜短》,许多报刊杂志都连载了,《扬州日报》也连载过。《天长夜短》是写农村露天电影放映员的,他们每到一个地方,当地跟过年一样,很热闹。但是这一业务,上世纪五六十年代开始红火,七八十年代达到高潮,到九十年代后期就衰落败了。

小说写了这样一个上蔡县的电影放映员,他的一生反映社会的变迁、农村的变化,是很感人的一部作品。为了练笔,张新科就写了这样一部小说。他回到老家上蔡,还到江苏、安徽、山东等很多地方去采访电影放映员,写出了这部中篇小说。写完之后很快就在《十月》上发表。为了这部作品,张新科采访了上百个电影放映员。

张新科告诉记者:“文学、化学、教育、体育学科之间,虽然研究对象不一样,但基本规律是一样的,一个学科的规律你搞懂的话,另外一个学科的规律你就很容易发现,因为一个人的能力是可以迁移、可以拓展的。你把化工搞得很清楚、教育学研究得很透彻的话,你再研究文学、物理学照样会很快,基本规律是一样的。”紧接着,张新科又在《当代》《小说月报》《中国作家》等刊物上发表了一些中短篇小说,后来才开始创作这个大部头的《远东来信》。

张新科的(左一)《远东来信》获第五届紫金山文学奖长篇小说奖

张新科几乎走遍了整个欧洲,造访了各地的二战纪念场馆、博物馆与集中营,搜集和整理了大量的历史档案资料。出于对历史的敬畏,他在留德的7年里,虽然搜集到了大量素材,却始终没敢动笔。回国后,他多次到上蔡、开封等地采访,又多次去了上海,走遍了犹太人当年待过的码头、住地、教堂等,找到了当年与犹太人比邻而居的上海老人们。

“写这本书时,我只有一个想法,就是让全世界都知道,在二战期间,中国人民在自己遭受日本侵略者迫害和屠杀的时候,还在无私地庇护着大批犹太难民。”张新科说。

文学创作获得丰硕的成果

张新科获奖的几部小说中,《远东来信》获得《海外文摘》首届长篇小说奖,2015年获得江苏省第五届“紫金山文学奖”长篇小说第一名。“紫金山文学奖”是江苏省文学界的最高奖。短篇小说《信人》入选第十五届《小说月报》“百花奖”。

张新科在江苏省第五届紫金山文学奖颁奖座谈会上发表获奖感言

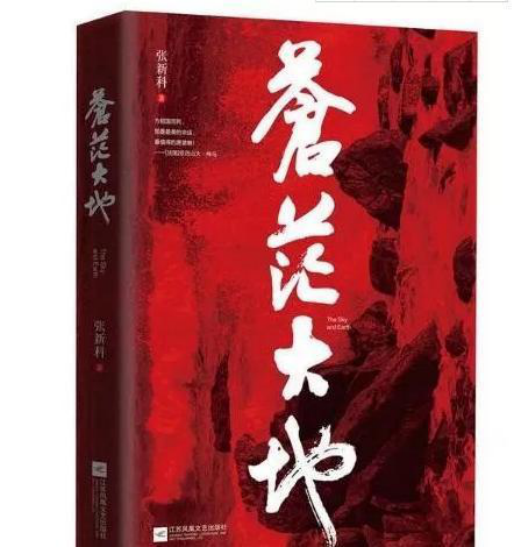

张新科的小说被影视界认可,《远东来信》和《鲽鱼计划》的版权被买走,正在改编成电视连续剧和电影。

![]()

张新科(左一)在《远东来信》拍摄现场

《远东来信》的故事发生地有一部分是在上蔡,张新科建议影视公司在上蔡取一部分外景,比如上蔡的西城门、魁星楼、蔡明园、老县城等,具有故事的真实性,另外也把上蔡通过影视剧的形式给推介出去,使更多人了解上蔡的历史,了解上蔡这个地方,这对上蔡来说也是一个很好的宣传。同时,影视剧中要求演员要讲河南话,为此张新科加进去很多上蔡特有的词、地名、人物,也等于宣传了上蔡。

《远东来信》发表于2013年第5期《当代》

挥之不去的家乡情结

张新科写过一篇《创作谈》,里面谈到了从上蔡走出去的人,书读得挺多做得也挺好,但内心总感到还是没有给老家做出什么贡献。张新科的母亲也经常对张新科说:“你在外面做得挺好,名气也挺大,你看人家把哪条路修了,帮哪些人了,你为家乡没做过什么事。”虽然是母亲开玩笑时说这些话,但张新科仔细想一想,确实也是自己的一块心病。

谈起上蔡的前世今生,张新科感慨良多。他说:“上蔡县历史悠久,文化厚重,但是由于人口多等方方面面的原因,我们也没有山,水慢慢的也没有了,如果走出去的上蔡人再不留恋这个地方的话是很遗憾的。我总想通过文学作品把上蔡的文化,上蔡的历史、变迁,上蔡人的这种抗争、奋斗和善良与执着、不屈、豁达,把它如实、客观地表现出来。如果成一个体系的话,越是客观越是系统,它越是对上蔡一个很好的宣传,让人们能正确认识我们的家乡,了解我们这个地方。上蔡人热爱它,外面的人了解它,到这里来体验,来旅游,这不是非常好的事吗?”

![]()

张新科的作品出来以后,好多朋友没跟他讲,自己开车到上蔡,到驻马店来很多趟。他相信随着《远方来信》电视剧拍完以后,会有更多的全国各地甚至世界各地的人来看这个地方。因为他的作品里描述的这个地方的人受过大苦,付出过大爱,一直在抗争,一直在努力,一直在勤奋工作。虽然方方面面的条件还有待改善,但是会越来越好,这种向上向善的民间力量表现出来,百姓的善良淳朴表现出来的话,它也是一种很大的宣传力度,有时候会超过一个工厂,超过一个学校的影响。

“比如电影《红高粱》上映后,山东高密是莫言的老家,慢慢通过他个人的影响让高密走向全国乃至世界,多好的一件事啊!当然,我们还不能跟人家相比,但也算是从其他方面给上蔡的一个回馈、反哺,毕竟上蔡培养了我们。”张新科说。

张新科从经济相对落后的上蔡走出,到繁华热闹的南京上大学;从古老的东方华夏走出,到先进发达的欧洲德国留学;从严谨缜密的理工思维,到感性浪漫的文学创作;从大学教授、校长到作家的身份转换。

“不管走多远,最后还是得回到原点。”张新科说:“我的原点就是上蔡,我生于斯长于斯,这里有我的至亲家人,这里有我最纯真、最美好的童年记忆。所以,在我写作的时候,心里总是装着我的故乡上蔡。”